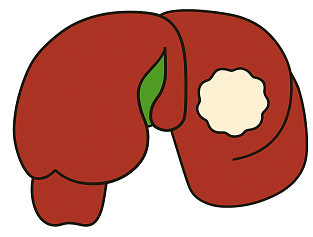

結節性過形成は、特に10歳以上の高齢犬で頻繁に認められる良性の肝実質病変です。

腫瘍ではなく、加齢に伴う変化と考えられていますが、臨床的には悪性腫瘍との鑑別が極めて重要となります。

【 症 状 】

ほとんどの場合、結節性過形成は無症状であり、健康診断時の腹部超音波検査などで偶発的に発見されます。臨床症状を示すことは稀ですが、以下のような非特異的な所見が見られることがあります。

血液化学検査における肝酵素(特にALPALT 、次いで)の軽度から中程度の上昇。

結節が非常に大きい場合、周囲の臓器を圧迫したり、まれに破裂して腹腔内出血を起こしたりすることがあります。

【 診 断 】

確定診断には病理組織学的検査が必要ですが、臨床現場では画像診断が主体となります。

腹部超音波検査: 最も一般的な検査ですが、結節性過形成の超音波像は非常に多様です。低エコー、等エコー、高エコー、または混合エコーの結節として観察され、単発または多発します。

この多様性のため、超音波検査のみで肝細胞癌などの悪性腫瘍と確実に鑑別することは困難です。近年の研究では、病変の均一性や特定の超音波スコアが悪性度を予測する上で有用である可能性が報告されています。

造影CT検査・造影超音波検査: 血流動態を評価することで、鑑別の精度を高めることができます。

一般的に、結節性過形成は動脈相で周囲の肝実質と同程度か、やや強い増強効果を示し、門脈相から平衡相にかけて洗い出されずに持続する傾向があります。

一方、肝細胞癌は動脈相で強く増強され、門脈相以降で造影剤が洗い出される(ウォッシュアウト)特徴的なパターンを示すことが多く、この違いが鑑別に有用です。

細胞診: 超音波ガイド下で実施可能ですが、採取される細胞が正常な肝細胞と区別がつかないことが多く、確定診断は困難です。悪性腫瘍のルールアウトには限界があります。

肝生検と病理組織学的検査:

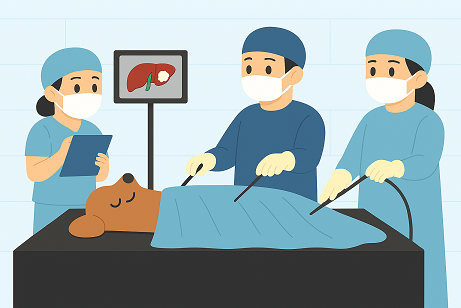

確定診断のゴールドスタンダードです。外科的または腹腔鏡下で結節組織を採取し、病理組織学的評価を行います。正常な小葉構造を保ちつつ、肝細胞が結節状に増生している像が特徴です。

【 治 療 】

無症状の場合:積極的な治療は必要なく、定期的な経過観察(例:3〜6ヶ月ごとの超音波検査)で結節のサイズや数に変化がないかを確認します。

外科的切除の適応: 悪性腫瘍の可能性が強く疑われる、または否定できない場合。

結節が大きく、破裂のリスクがある、または破裂して出血している場合。

腫瘤による臨床症状(嘔吐、食欲不振など)が見られる場合。

【 予 後 】

結節性過形成は良性病変であるため、この疾患自体の予後は非常に良好です。経過観察中に悪性転化するという報告はほとんどありません。

【 鑑別が必要な疾患 】

画像診断で肝臓に結節が見つかった場合、以下の疾患を鑑別する必要があります。

・肝細胞癌:最も重要な鑑別対象です。特に単一で大きな腫瘤の場合に疑われます。

・肝細胞腺腫:良性腫瘍ですが、外観が結節性過形成や高分化型肝細胞癌と類似します。

・再生結節:慢性肝炎や肝硬変に伴い見られます。背景に基礎となる肝疾患が存在します。

・転移性腫瘍:脾臓の血管肉腫や消化器系の癌など、他の臓器からの転移。通常は多発性病変として認められます。

・胆管癌:肝内胆管から発生する悪性腫瘍です。

・その他:膿瘍、肉芽腫、血腫など。

臨床上の要点は、結節性過形成の可能性が高いと考えつつも、悪性腫瘍をいかに除外するかという点に尽きます。

そのためには、各種画像診断の特徴を理解し、必要に応じて侵襲的な検査である肝生検も考慮する必要があります。

※当院では、 お腹を大きく開かない腹腔による肝生検を行っております。